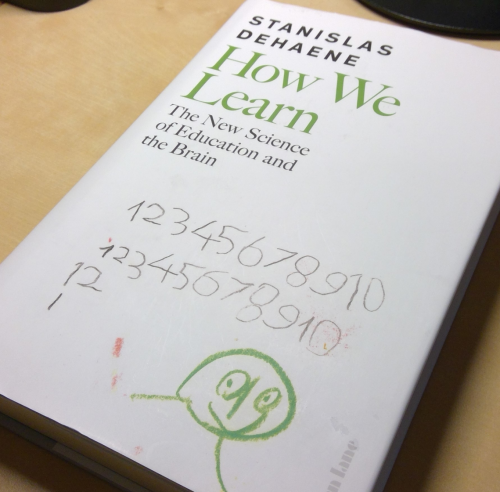

Als jemand mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt hatte ich mir schon im Studium gewünscht, dass die (Fach-)Didaktik auf den Grundlagen von Neurobiologie und Kognitionspsychologie aufgebaut werden sollte, um Wirkzusammenhänge zu begründen und effizient zu nutzen. Leider musste ich feststellen, dass die Forschung damals noch nicht weit genug vorangeschritten war, als dass kognitionspsychologische Erkenntnisse in breitem Umfang ihren Weg in die Didaktik gefunden hätten. Nachdem ich aber bereits die Bücher „The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics“, „Lesen: Die größte Erfindung der Menschheit und was dabei in unseren Köpfen passiert“ sowie „Denken: Wie das Gehirn Bewusstsein schafft“ vom französischen Kognitionspsychologen Stanislas Dehaene gelesen hatte und jedes Mal viel dabei gelernt hatte, habe ich mich umso mehr gefreut, dass Dehaene nun ein Buch über das Lernen geschrieben hatte: „How We Learn. The New Science of Education and the Bain“.

Zusammenfassung

Dehaene beginnt sein Buch mit der Frage „Was ist Lernen?“ und analysiert dazu, welche Mechanismen man heutzutage in künstliche Intelligenz einbaut, um Lernen nachzuahmen, und inwiefern sich diese beim menschlichen Lernen wiederfinden. Dies ist ein guter Ansatz, denn das künstliche Nachahmen des Lernens macht bewusst, welche Prozesse dazu gehören und welche eher nicht nötig sind. Letztendlich stellt Dehaene aber fest, dass heutige künstliche Intelligenz noch weit schlechter lernt als das menschliche Gehirn – nicht nur, dass der Mensch und insbesondere Babies viel weniger Daten zum Lernen brauchen, sondern sie verfügen auch über Mechanismen wie Aufmerksamkeit und Schlaf (später mehr dazu), die heutigen künstlichen Intelligenzen fehlen.

Im zweiten Teil erläutert Dehaene, wie das Gehirn lernt. Eine erste wichtige Erkenntnis ist, dass der Aufbau des Gehirns mit Regionen für Raumwahrnehmung, Gesichtswahrnehmung, Zahlen, Wahrscheinlichkeiten, Sprache und vieles mehr schon durch unsere Gene vorgegeben ist und das Wissen um die Existenz von solchen Dingen somit in unserem evolutionären Erbe enthalten ist. Babies kommen dementsprechend nicht als unbeschriebenes Blatt zur Welt, das allein durch die Umwelt geformt wird, sondern sie profitieren vom evolutionären Wissen unserer Art. Nichtsdestotrotz bleibt das Gehirn sehr plastisch, um sich an die Umwelt anpassen zu können – man muss sich das so vorstellen, dass die Gene die grobe Struktur enkodieren und die Feinstruktur durch die Umwelt erlernt wird. Wichtig sind dabei auch die sensitiven Phasen, in denen bestimmte Dinge besonders leicht erlernt werden – weithin bekannt ist zum Beispiel, dass eine erste Fremdsprache sehr viel besser erlernt wird, wenn man schon in der Grundschule und nicht erst an der Universität damit beginnt (je früher, desto besser).

Eine weitere sehr interessante Hypothese, die Dehaene vorstellt, ist die des neuronalen Recyclings. Eine Kulturtechnik wie das Lesen ist nicht alt genug, um in unserem genetischen Code enkodiert zu sein. Stattdessen springen Gehirnregionen ein, die eigentlich (bei Analphabeten oder Ureinwohnern, die nie Lesen gelernt haben) für die Objektwahrnehmung und Gesichtswahrnehmung zuständig sind – man beachte, dass hier keine Region einspringt, die eigentlich für motorische Bewegungen oder ähnliches zuständig ist, sondern diejenigen, die dem Ziel des Lesens am Nächsten kommen. Der Prozess verläuft so, dass die Gehirnregion bei den Kindern zunächst für Objekterkennung und Gesichtserkennung zuständig ist, aber noch längst nicht voll ausgeformt ist. Wenn die Kinder dann in der Schule lernen zu lesen, wird dieser Platz mit dem Erkennen von Wörtern gefüllt. Die fortgeschrittene Objekt- und Gesichtserkennung kann dann nicht mehr an der gleichen Stelle ausgebildet werden – stattdessen springt ein symmetrisch liegendes Areal in der rechten Gehirnhälfte ein. Ähnliche Prozesse finden bei anderen Kulturtechniken wie zum Beispiel der Mathematik statt.

Im dritten Teil widmet sich Dehaene den „vier Säulen des Lernens“, also den vier zentralen neuronalen Mechanismen, die dem Lernen zu Grunde liegen. Diese sind:

- Aufmerksamkeit: Sie verstärkt die Signale, auf die wir uns konzentrieren (und hemmt andere).

- Aktive Einbindung und Neugier: Sie ermöglicht es, neue Ideen und Hypothesen ohne mentale Anstrengung zu generieren und zu testen.

- Fehler-Rückmeldung: Sie vergleicht die eigenen Vorhersagen mit der Realität und korrigiert unsere mentalen Modelle von der Welt.

- Konsolidierung: Sie festigt unser neu gelerntes Wissen insbesondere während des Schlafens, sodass es weitgehend unbewusst, schnell und ohne mentale Anstrengung verarbeitet werden kann.

Die Aufmerksamkeit ist das zentrale Tor, durch das jede Information muss, die gelernt werden soll. Wenn etwas keine Aufmerksamkeit bekommt, wird es nicht bewusst und das neuronale Signal bleibt zu schwach, um einen bleibenden Lerneffekt zu erzielen. Das Konzept der Aufmerksamkeit umfasst dabei sowohl die Vigilanz („Wachheit“) als auch den bewussten Zugang (Verstärkung von Signalen, die bewusst, also mit allen Gehirnregionen, vgl. „globaler Arbeitsraum“ in „Denken: Wie das Gehirn Bewusstsein schafft“, verarbeitet werden sollen und Abschwächung anderer Signale) sowie die Konzentration und Selbstkontrolle, die Aufmerksamkeit auf etwas ausgerichtet zu halten.

Wichtig ist auch das Konzept der geteilten Aufmerksamkeit: Anders als alle anderen Tiere sind Menschen in der Lage, zu erkennen, worauf sich die Aufmerksamkeit und Gedanken anderer Menschen richten und diese nachzuvollziehen. Schon kleine Babies lernen deutlich besser, wenn Eltern Augenkontakt herstellen, um ihren Aufmerksamkeitsfokus dann auf ein gemeinsames Ziel zu lenken. Wenn Kinder merken, dass sich ein Lehrer um geteilte Aufmerksamkeit bemüht, dann nehmen sie sein Verhalten und seine Äußerung als den Versuch wahr, ihnen etwas beizubringen. In der Folge lernen sie tatsächlich deutlich besser.

Aktive Einbindung und Neugier bedeutet im Wesentlichen, dass man nichts lernt, wenn man nur passiv von einem Vortrag berieselt wird, für den man sich nicht interessiert und bei dem man vielleicht sogar anderen Gedanken oder Tätigkeiten nachhängt – wirklich nichts. Lernen kann nur durch eigene Auseinandersetzung mit einem Thema stattfinden. Das bedeutet aber nicht, dass Schüler alles selbst entdecken müssten! Im Gegenteil zeigt sich, dass das selbst entdeckte Wissen weniger umfangreich, weniger komplex und weniger abstrakt ist als das Wissen, welches sie in der gleichen Zeit durch Anleitung von einer Lehrperson erreichen könnten. Wie sollen Schüler auch in kürzester Zeit die Entdeckungen der Menschheit in den letzten Jahrhunderten selbst noch mal entdecken?

Es geht bei der aktiven Einbindung vielmehr darum, die Schüler in einer vorstrukturierten, interessant gestalteten Lernumgebung zu eigenen Ideen und Hypothesen anzuregen. Dazu gibt es viele verschiedene Wege – selbst ein gut gehaltener Vortrag vor interessierten Schülern, ggf. mit gelegentlichen Fragen ans Plenum, kann Schüler und Studenten aktiv einbinden. Gleichzeitig offenbart sich anhand der Erkenntnisse zum selbst entdeckenden Lernen, dass die Vorstellung von Digitales Natives ein Mythos ist – auf sich selbst gestellt werden Kinder zwar lernen, wie sie im Alltag mit Medien zurechtkommen, aber sie werden nicht von allein die abstrakten Strukturen dahinter entdecken und begreifen, die für die Funktionsweise von Medien so wichtig sind.

„I prefer to eat with a fork and a camel” – an diesem Satz (S. 207) lässt sich ein zentraler Lernmechanismus vergegenwärtigen, den man im Alltag nicht immer mitbekommt: Das Zusammenspiel von Vorhersage und Fehler-Rückmeldung. Wir machen ständig Vorhersagen darüber, was als Nächstes passieren wird, selbst wenn wir einfach nur lesen. Nur durch den Vergleich von Vorhersage und Realität kann überhaupt die Korrektheit der eigenen mentalen Modelle kontrolliert werden. Vorhersagefehler wie am Ende des einleitenden Satzes führen dementsprechend zu Überraschung und zu einem Lernanlass. Eine grundlegende Regel nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere lautet: „No surprise, no learning.“ (S. 205). Dabei geht es allerdings nicht immer um bewusst erlebte Überraschung und auch nicht darum, dass man nur aus Fehlern lernen könnte. Dehaene beschreibt das an einem Beispiel wie dem folgenden: Angenommen, ich weiß, dass eine Person entweder Max oder Tom heißt, aber darüber hinaus nichts weiter. Dementsprechend ist meine Sicherheit zu diesem Wissen jeweils 50%. Wenn ich die Person nun mit Tom anrede und die Person reagiert, dann weiß ich nun mit 100% Sicherheit und ohne einen Fehler gemacht zu haben, dass die Person Tom heißt.

Um aber in komplexeren Situationen effektives Lernen zu ermöglichen, müssen Schüler schnelles und akkurates Feedback bekommen, das ihnen genau vermittelt, warum sie gestrauchelt sind und was sie stattdessen hätten tun können (dabei bezieht sich Dehaene auch auf die bekannte Hattie-Studie). Dies muss aber auf einem wertschätzenden und nicht bestrafenden Weg passieren, der klar macht, dass Fehler völlig normal sind – wer hingegen keine Fehler macht, wird auch nie etwas lernen. Die Angst vor Fehlern hingegen hemmt das Lernen stark. Allgemein lernen Schüler aus Erfolg mehr als aus Fehlern.

Zuletzt bleibt noch die Konsolidierung von Wissen als vierter Säule des Lernens. Neues Wissen muss in der Regel durch bewusste Übung erlernt werden, denn das Bewusstsein übernimmt als „globaler Arbeitsraum“ (siehe auch „Denken: Wie das Gehirn Bewusstsein schafft“ von Dehaene) eine wichtige Funktion bei der Koordination und Kontrolle der unterschiedlichen Gehirnregionen. Die bewusste Verarbeitung hat aber den Nachteil, dass sie sehr langsam und anstrengend ist und dass nur wenige Inhalte gleichzeitig bewusst sein können. Höhere Lerninhalte, die auf anderen aufbauen, können daher erst erreicht werden, wenn die grundlegenden Lerninhalte ausreichend konsolidiert sind, sodass die bewusste Verarbeitung nicht mehr mit den Grundlagen beschäftigt ist. Die Grundlagen müssen bereits automatisiert sein, also unbewusst, mühelos und schnell verarbeitet werden, um Platz für die neuen Inhalte zu schaffen. Ein schönes Beispiel liefert Dehaene zum Lesen einer Mathematikaufgabe (auf „englisch“): „A dryver leevz Bawstin att too oh clok and heds four Noo Yiorque too hunjred myels ahwey. Hee ar eye-vz at ate oh clok. Wat waz hiz avrij speed?” (S. 223f.). Wenn das Lesen noch so langsam und mühsam wie bei einem Zweitklässler ist, kann man den mathematischen Gehalt der Aufgabe nicht erfassen.

Für die Konsolidierung von neuem Wissen ist Schlaf essenziell wichtig. Während des Schlafens wird das am Tag Erlebte noch mal neu und in beschleunigter Form immer wieder erlebt, sodass sich ein Trainingseffekt einstellt. Ebenso kann das Erlebte während des Schlafs generalisiert werden, sodass abstrakte Regeln und Muster deutlich werden.

Meinung

Aus meiner Sicht hat Dehaene ein gut strukturiertes und belegtes Buch vorgelegt, das äußerst interessant zu lesen war und endlich einige der neuronalen Mechanismen des Lernens erklärt und systematisiert, wie ich es mir schon im Studium gewünscht hatte. (In der Zusammenfassung oben habe ich weitgehend auf konkrete Neurobiologie verzichtet, im Buch kommt sie aber durchaus vor!)

Kritisch sehe ich zum Einen die Sprache: Bei Dehaene wird wie selbstverständlich von neuronalen Schaltkreisen und von Babies als Lernmaschinen gesprochen, die aktuelle künstliche Intelligenzen übertreffen. Dabei wird nirgends auf die metaphorische Art dieser Sprache hingewiesen, die dadurch Maschinen und Menschen gleichsetzt, obwohl sie völlig unterschiedlich aufgebaut sind und funktionieren.

Ein anderer Punkt betrifft die Schulnoten, die Dehaene verwirft und als unnütz oder gar schädlich ansieht, weil sie als Feedback weder schnell noch präzise (im Hinblick auf einen konkreten Fehler) sind, sondern zeitverzögert und summativ. Somit würden Schüler bei schlechten Noten lernen, dass sie „eben kein Mathe können“ statt an konkreten Fehlern zu arbeiten („ich kann keine quadratische Gleichung lösen“). Aus meiner Sicht geht diese Kritik jedoch in die falsche Richtung – konkretes, präzises Feedback gibt es im Unterricht oder in den Randbemerkungen zu Klassenarbeiten und es ist auf jeden Fall wünschenswert, dieses Feedback auch zu einer Gesamtbewertung zu summieren, um einen Überblick über den aktuellen Stand zu bekommen. Damit will ich nicht sagen, dass das Feedback im Unterricht nicht ausführlicher, schneller und präziser sein könnte, und auch nicht, dass Noten das beste Mittel zur summativen Bewertung sind. Ich lasse mich gerne von alternativen Konzepten überzeugen. Mein Punkt ist, dass summative Bewertungen für einen Überblick über den aktuellen Stand wichtig sind.

Die Ausführungen von Dehaene zum präzisen und schnellen Feedback regen mich wiederum dazu an, darüber nachzudenken, wie man digitale Technologien wie zum Beispiel H5P stärker und didaktisch sinnvoll nutzen könnte, denn hier kann man Feedback automatisiert (und dementsprechend schnell und konkret) anbringen – dies sinnvoll aufzubauen, ist sicherlich herausfordernd, aber auch interessant.

Fazit: Für jemanden mit didaktischer und unterrichtspraktischer Vorbildung sind die wenigsten Erkenntnisse wirklich neu, allerdings habe ich das Gefühl, dass sie manch universitärer Didaktik-Debatte durchaus gut tun würden. Der wichtigste Beitrag von Dehaene ist sicherlich die Systematisierung von neurobiologischen, kognitionspsychologischen, pädagogischen, didaktischen und sogar informatischen Erkenntnissen über das Lernen hin zu einer umfassend begründeten Wissenschaft vom Lernen, in der das Gehirn mehr als eine Black Box ist.

P. S. Für einen tieferen Einblick ist der Podcast BS 167 Stanislas Dehaene explores “How We Learn” von Brain Science with Ginger Campbell gut geeignet.